人工智能赋能体育运动——建平实验小学课后服务工作

|

|

“双减”以来,学校围绕学生综合素养培养目标,不断优化课后服务,提升服务品质,逐步将传统的“五个快乐”(快乐运动、快乐唱歌、快乐阅读、快乐实践、快乐讲座)系列活动在课后服务中进行拓展、延伸。其中,在拓展“快乐运动”系列活动中,学校引入人工智能技术,先后建设了多项“智慧运动”项目,用技术赋能体育,开创了学校开展体育运动的新模式,提高了学生学习兴趣,增强了学生自信,构建了良好的育人氛围。

一、“绳采飞扬”——减“负”增“质”

短绳运动集“体能”与“技能”于一体,在倡导“人人都会跳绳,人人参与运动”的理念下,学校开展“绳采飞扬”短绳挑战赛已3年有余,学校每月上演的千人短绳挑战赛,已成为学校一道靓丽的风景线。

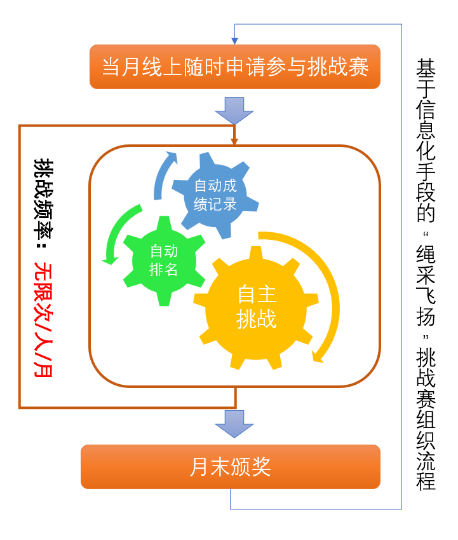

传统的挑战赛流程中,学生每月上旬进行网上报名,下旬参与全校组织的线下挑战赛,每月每人仅有一次挑战机会。为提升学生参与挑战的积极性,学校利用信息化建设的优势,引入人工智能技术,通过当前成熟的人脸识别和肢体识别技术,优化挑战流程,升级支持系统,将人工智能技术无缝嵌入挑战赛活动。整个系统从“半自动”挑战系统升级为全新的“智慧”挑战系统——即学生完成线上报名后,走到Pad设备前,首先通过人脸识别完成身份识别,随后在摄像头前进行短绳挑战,通过肢体识别自动完成短绳计数,跳绳结束后自动上传挑战成绩(同时短信推送挑战成绩至家长)。

系统升级后,学校重点将该应用部署在课后服务时间段,由于设备数量的限制,我们通过统筹,让每个班级轮流至指定地点参与挑战赛,目前该项目已成为日常学生较为期待的项目之一。项目实施以来,由于学生参与挑战赛不再受环境限制,每月自主报名参与率几乎百分百,参与挑战数也不断创出新高。

还是那根普通的绳子,还是那项传统的运动项目,信息技术的引入,使挑战赛活动从“每月挑战”,变成了“天天挑战”、“实时挑战”;从裁判员计分,变成了人工智能“自动计分”,信息化手段的引入,让更多孩子从课堂走到了运动场,也让更多孩子有更多的机会去接受淬炼,走进成功。

二、“运动走廊”——减“负”增“乐”

面对当前青少年身体素质下降,近视率上升的趋势明显等普遍问题。学校十分关注学生体质健康,在每天阳光体育活动和大课间1小时锻炼的基础上,又在课后服务中追加了30分钟的体育锻炼时间,并建设了“运动走廊”——引入基于人工智能的“运动多功能屏”,以此拓展学生体育兴趣、提升身体素质。

在课后服务时间,通过统筹时间安排,分批组织学生进入运动走廊,开展体育健身运动。运动多功能屏中内含30多个运动项目,学生可挑选自己喜欢的项目进行练习。开始运动前,每个运动项目都配置了教学视频,学生可以通过模仿标准动作,尝试运动。进入测试阶段,通过人脸识别与肢体识别,自动形成运动成绩,成绩进行全校排名,可在排行榜中查询。

人工智能“运动多功能屏”不仅向学生展示了科技的力量,2个多月的实践证明,其不但活跃了校园体育氛围,而且也有效拓展了学生体育运动的时间和空间。我们坚信,类似的实践对促进学生树立终身体育观必定会起到积极作用。

面对“双减”,建平实验小学打出了一套健康“组合拳”,人工智能的赋能,更为学校“快乐活动”注入了新的活力和意义。从校内看护到拓展学生素质,从校内减负到教育提质增效,建平实验小学在课后服务工作中深挖细研,不断用多元化、多样化、个性化的课程和活动设计彰显课后服务特色,努力做到“减量不减质,减压不减梦”!