强思慧辩 化“负”为“正”

|

|

根据上海市教委德育处、上海学生心理健康教育发展中心“关于组织开展2021年度上海学校心理健康教育活动月通知”以及浦东新区第十一届“中小学心理健康教育活动月”精神的要求,我校开展以“润心慧心 健康成长”为主题的系列活动,旨在聚焦学生健康成长,坚持积极正向引导和温润心灵,将心理健康教育融入渗透学校德育工作中,营造健康向上的氛围,促进学生自我成长,培养身心健康的时代新人。围绕本心理活动月主题,我校开展了一系列形式多样的活动。

(一)大家谈自律,思辨中育心

所谓“律”,即约束之意也。自律,也可以说就是同体即自我的检查监督;他律,就是异体,即接受他人的检查和监督。自律能力的培养对处于低年级蕴藏着巨大的潜在的主动性、积极性和能动性,儿童自律习惯的养成是建立在家长、教师、社会等外部因素的影响之下,即儿童主要是通过他律来接受教育的。我校结合实际,开展实施“行规大讨论——自律之我见”主题活动,让学生正确认识自律,从学习生活中形成经验,分享智慧,人人都能在校内外做自律的好学生。

1、榜样力量,拉开“自律之我见”序幕

2021年4月12日的升旗仪式,学生处副主任葛少华老师进行了《学习靠自觉,行规靠自律》的国旗下讲话。四(6)班的冯浩宇同学和三(1)班的李卓轩同学围绕“自律和心理成长”分享了自己的经验。

四(6)班的冯浩宇同学说,他每天都朝着“自律小标兵”的目标努力争取。在课后服务期间,他会自觉做好双手消毒和体温测量,会认真完成学校作业,还能主动去帮助周围学习有困难的同学。同时,在老师们的悉心指导下,他逐步养成了自主学习的好习惯,做到了开开心心走进校园,轻轻松松走出校园。自律不仅帮助他更好的适应环境,也促进了他与同学的人际关系。爸爸妈妈对他的学习生活很放心,也为这份自觉自律而自豪。

三(1)班的李卓轩同学看到大哥哥因自觉自律学习获得了“自律小标兵”的荣誉称号而羡慕不已。他妈妈提出,如果他按照学校的要求在家也做到了“自律”,那妈妈也给他颁个奖。通过一段时间的持之以恒,他努力养成了自律的好习惯。在升旗仪式上,他分享了在家、在社会中的自律表现,自律学习的小窍门。平时,他用“制定计划+定时完成”的方式,用闹钟来计时,督促自己要在计划时间内完成每项作业;坐地铁时,会自觉戴好口罩,做好防疫措施;在参观红色教育基地时,做文明自律的小游客,不大声喧哗,遵守场馆内的规章制度;就餐时,全家践行公筷公勺……

学生处葛老师强调,自律是促进学生心理健康成长的重要品质。本学期开学以来,各年级开展每月 “自律小标兵”的评比,涌现出一个又一个自律小榜样, 葛老师向全体同学发出倡议,倡议同学们在校内、校外践行 “学习靠自觉,行规靠自律”,用这把金钥匙构建健康的心灵,开启成功的大门。

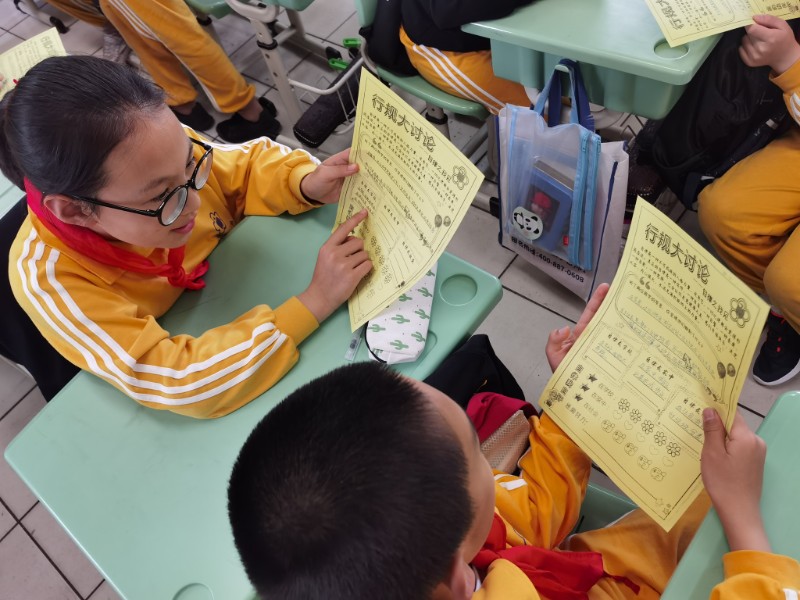

2、榜样辐射,开启“自律之我见”大讨论

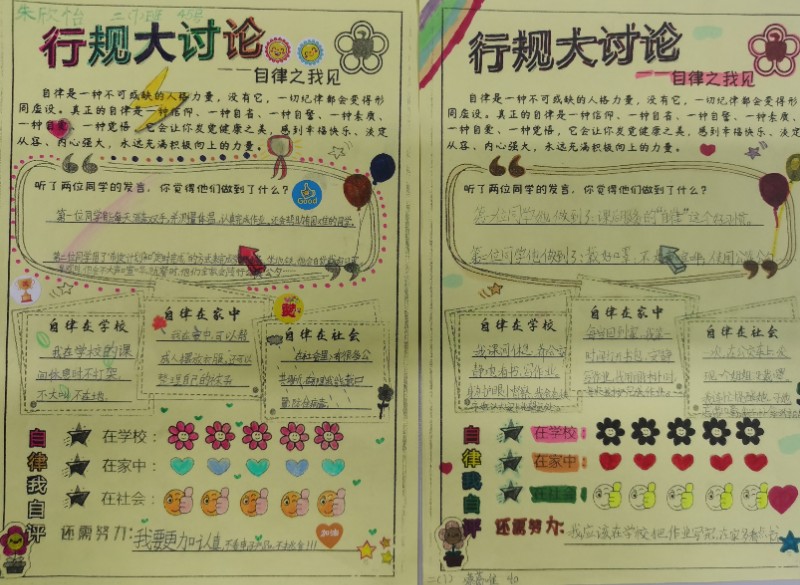

学生处设计的“行规大讨论——自律之我见”任务单将“学习——践行——评价——提升”四个板块融入其中,帮助学生建立标准,帮助他们从他律转向自律。

任务单分为三个版块,学生在完成的过程中,不仅进一步加深了对“自律”的认识,了解到自律对心理成长的重要作用,更清晰地了解到自己存在的问题,并提出改进的方案。

第一板块:听了两位同学的发言,你觉得他们做到了什么?有的同学写道,升旗仪式上的发言让她受益匪浅,在课后服务时间,要自觉双手消毒和体温测量,要认真完成学校作业,在学有余力的情况下,可以帮助周围学习上有困难的同学。有的同学从发言中学习到在社会中,我们要在方方面面对自己自律,做文明自律的小公民。

第二板块:写一写自律在三种不同环境里的自我要求。“自律在学校”同学写道,我会抓紧时间做完作业、在课间爱眼护眼、不奔跑、勤洗手、上课认真听讲、努力做到午餐光盘。“自律在家中”同学表示,要多帮助父母做做力所能及的家务、自觉整理自己的房间、要正确对垃圾进行分类,严格控制自己使用电子产品的时间。“自律在社会”同学提到,出门戴口罩、不乱穿马路、在公共场合不大声喧哗、与他人友好相处、文明安全出行等。

第三板块:自律我自评。在这个板块中,同学们对在学校、在家中、在社会的自律情况进行了自我打星评价,并在不足之处对自己提出了要求。有的同学表示要在预习阶段要更加努力,也要更认真的写字。还有的同学从更高的角度要求自己,他写道:要努力做到换位思考、宽以待人。

通过本次活动,同学们更深刻地了解到,自律的养成是一个长期的过程,不是一朝一夕的事情,我们必须从小事做起,让这些点滴小事汇成长河,让“自律”二字真真正正烙印在心中。

(二)微课导学 化“负”为“正”

小学生在学习生活中,会遇到各种问题与烦恼,不可避免地会产生一定的情绪,这就需要进行及时的疏导与调节。小学阶段为儿童情绪情感变化的转折期,培养他们积极、健康的情绪具有重要意义。为了让学生学会控制自己的情绪,掌握调控情绪的方法,做一个快乐的小学生,心理老师制定了详细的课程设计,围绕课程设计了一系列活动。

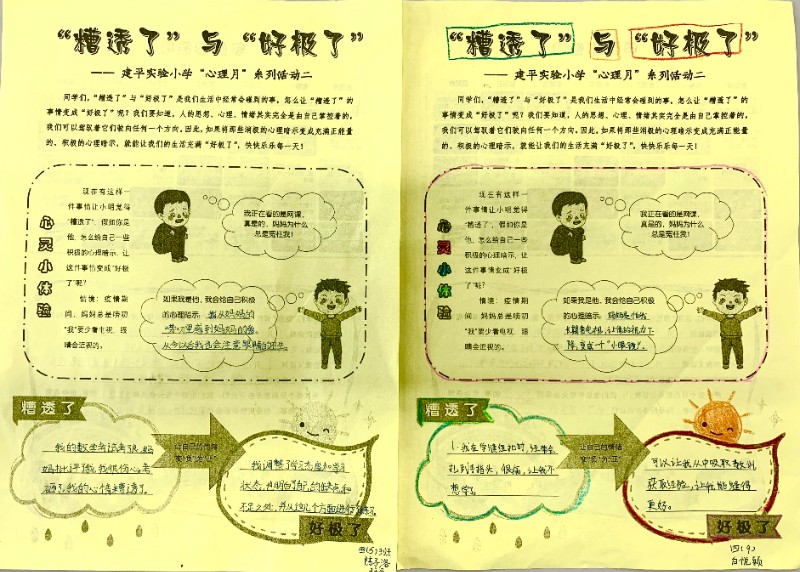

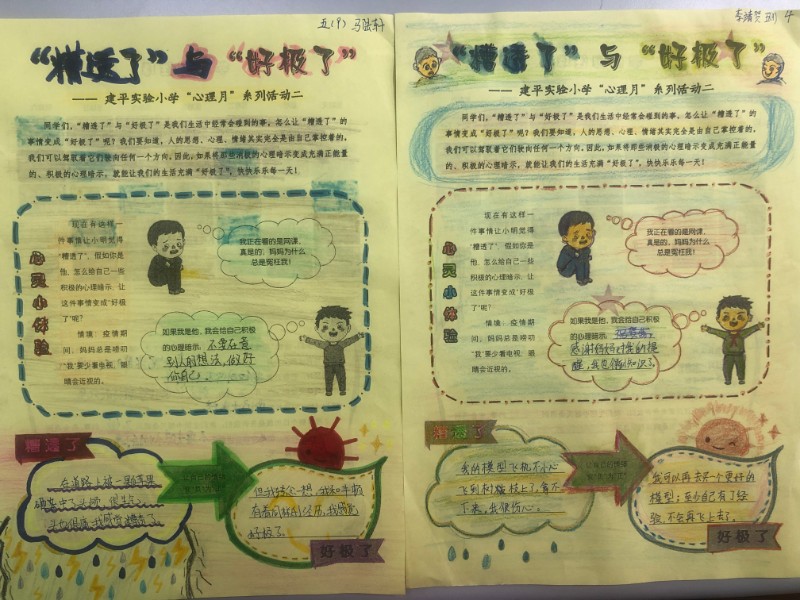

1、微课启迪

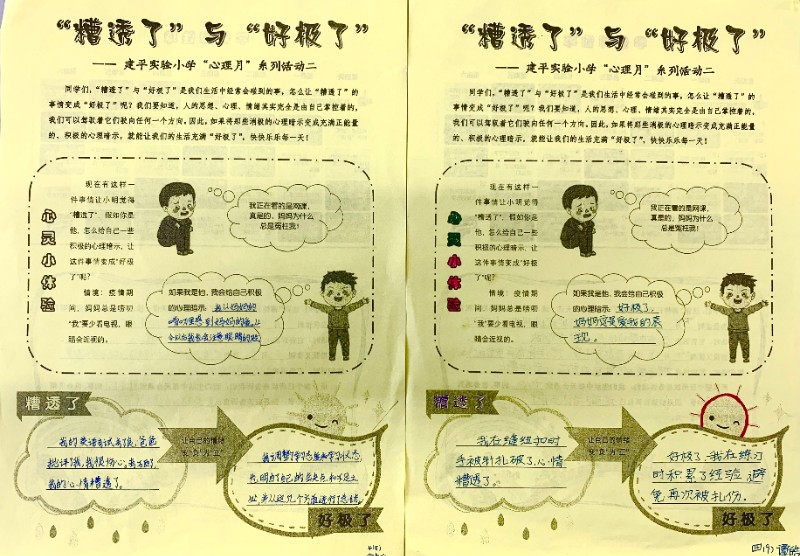

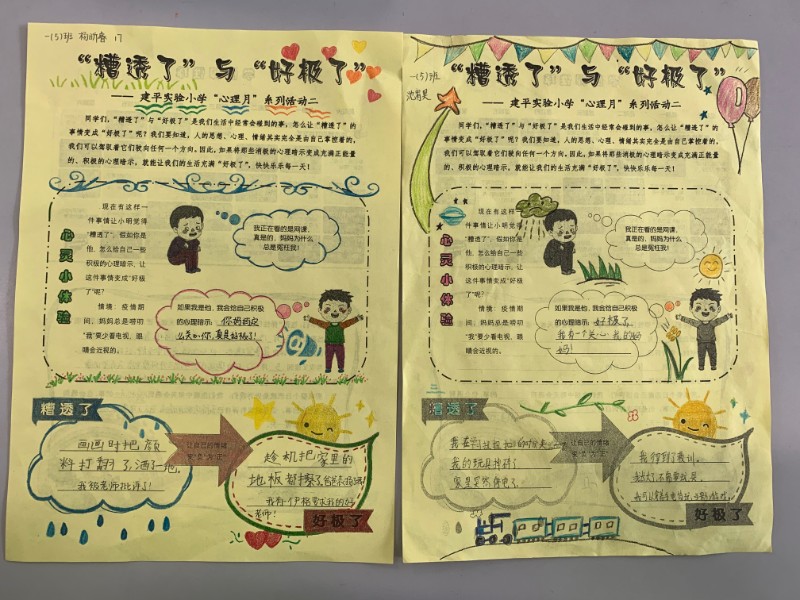

我校心理老师杨春菊老师,为学生们录制《“糟透了”与“好极了”》的微课,告诉学生们,在生活中遇到不如意的事情时,让学生通过情绪疏导方法“糟透了”的事情转变成“好极了”的事情,调整自己的情绪,学会转“负”为“正”,让每个学生拥有积极、乐观、坚强的意志品格。

在课堂上,杨老师通过引人入胜的小故事,启发学生找到“糟透了”的情绪中的积极因素,换角度思考,转换成“好极了”的积极情绪。通过心灵体验活动,让学生学会把在疫情期间的“糟透了”的消极情绪通过换角度思考,化为“好极了”的积极情绪。小学生正好是从自我认识到对他人认识感兴趣的阶段,但是往往会处理不好和身边的亲人、老师、同学、朋友之间的关系。通过感受不愉快的事情带来的烦恼,培养学生懂得在人际交往中理解他人,多角度地看待和思考问题的能力,做一个快乐的学生。

2. 情境体验

在升旗仪式上,学生代表四10中队的周子然同学和三9中队的任佑薇同学一起分享了他们变“负”为“正”的情绪小妙招:生活中“糟透了”的故事时常会发生,每个人都会遇到一些不顺心的事、烦恼的事,但只要我们用积极乐观的心态去面对它,解决它,那糟糕的事,也会迎刃而解,我们的心情也会转忧为喜,让自己糟糕的心情变得好极了。任佑薇同学跟大家分享一个“好极了”战胜“糟透了”的故事,一次,她在家制作纸版画,但失败了。但她马上意识到:失败乃成功之母,一次失败算什么,多试几次总会成功的。经过多次尝试,终于在第五次成功了,看着自己的作品,她心情好极了。糟透了与好极了只在一念之间,我们不能轻易放弃,努力总会成功的

结合微课学习、结合两位学生的发言,根据导学任务单任开展了热烈的讨论交流:疫情期间,妈妈总是唠叨要“我”少看电视,眼睛会近视的。可我明明是在认真观看网课,真是的,妈妈为什么总是冤枉我!学生交流完后,老师对同学们进一步引导,探讨如何在生活中保持快乐的情绪,抛弃消极情绪,很多学生通过讨论,了解父母的苦心,用积极的心理解读了父母的“唠叨”是一种爱和担忧,只有按父母的意愿,不玩游戏,爱护视力,让父母放心,才是最佳解决方式。

3、生活实践

实践一:联系实际,学会情绪管理。生活中或许有不少“糟透了”的事,看了微课,让学生尝试对自己进行积极的心理暗示,试着将“糟透了”变成“好极了”。自我暗示指通过主观想象某种特殊的人与事物的存在来进行自我刺激,达到改变行为和主观经验的目的,也就是利用自己的心理语言来暗示自己的方法。它是日常生活中最常见的心理现象,人的潜意识就是暗示的积累和沉淀。

学生先在任务单“糟透了”一栏写自己遇到的麻烦,然后在“好极了”一栏写出这件事的积极意义,在这个转换的过程中,学生学会了使用积极思维,对自己进行了积极的心理暗示。有的学生写了:糟透了,考试没有考好挨批了;好极了,在老师批评中帮我指出了我学习上的漏洞,让我明确了下一步目标。有的同学写道:糟透了,学习缝纽扣过程中手扎破了;好极了,我学会了一项劳动技能。还有的同学写道,糟透了,我搭好的乐高玩具被弟弟摔碎了,好极了:重新搭乐高,重新体验了一把拼搭过程,并且凭着搭乐高的技能成功收服了弟弟……,通过学生的回味、品味生活的点点滴滴,引导学生换个角度思考,就会让学生掌握保持积极、乐观心态的奥妙之处。

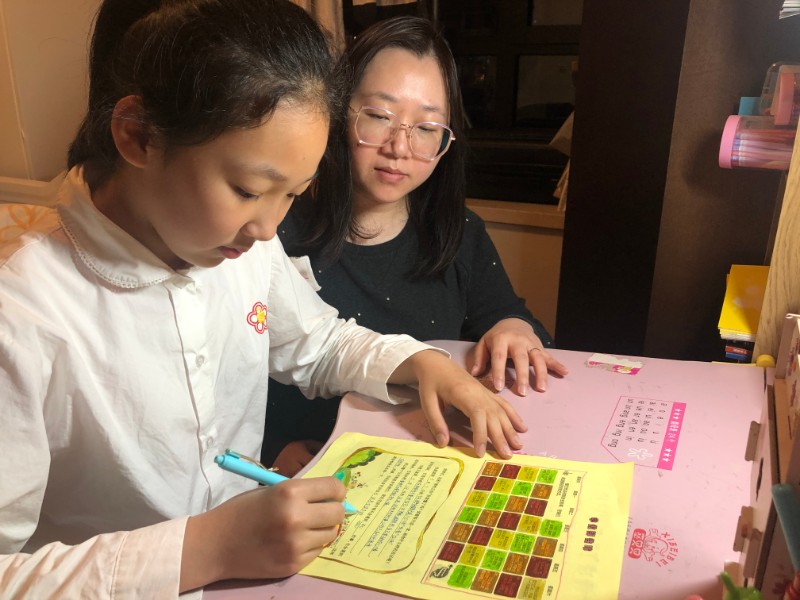

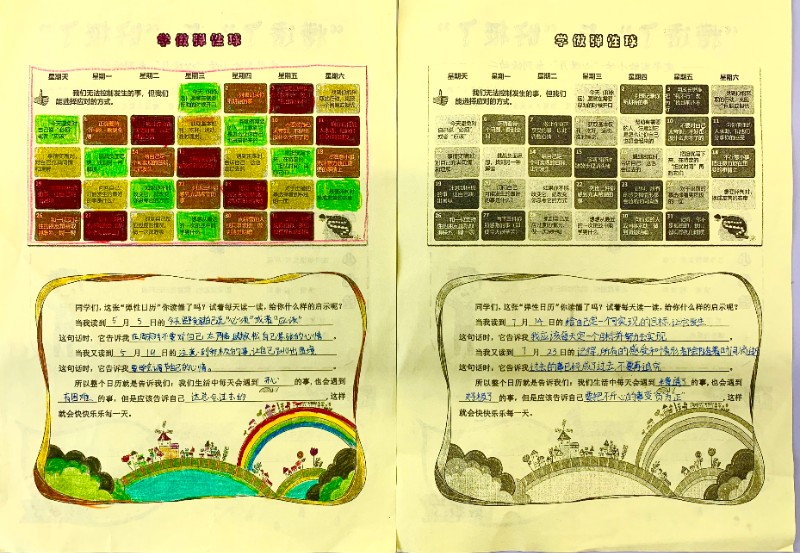

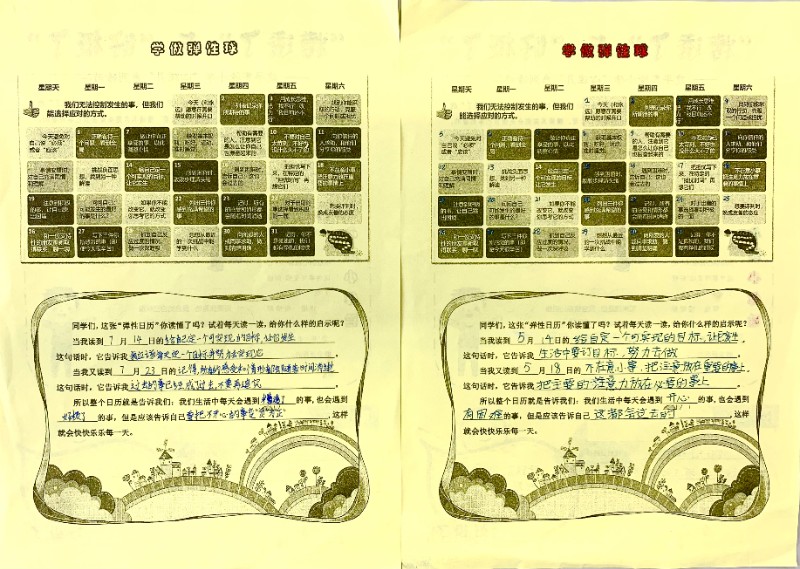

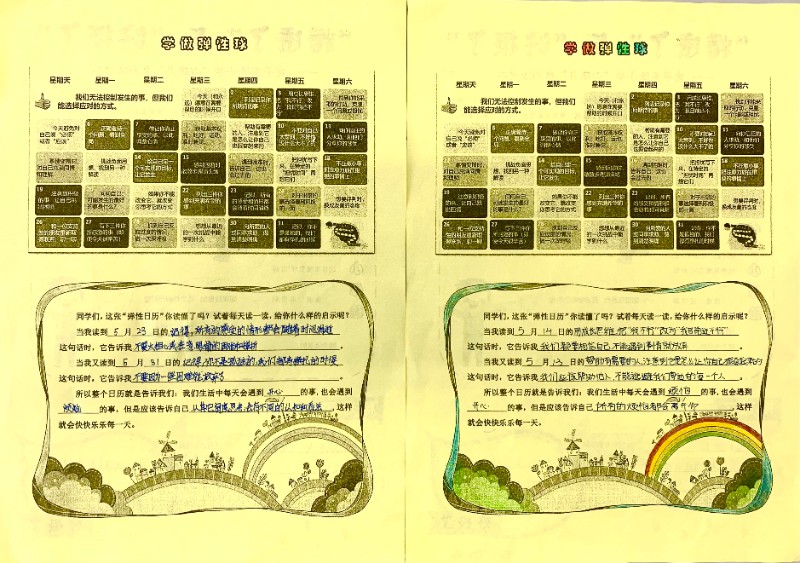

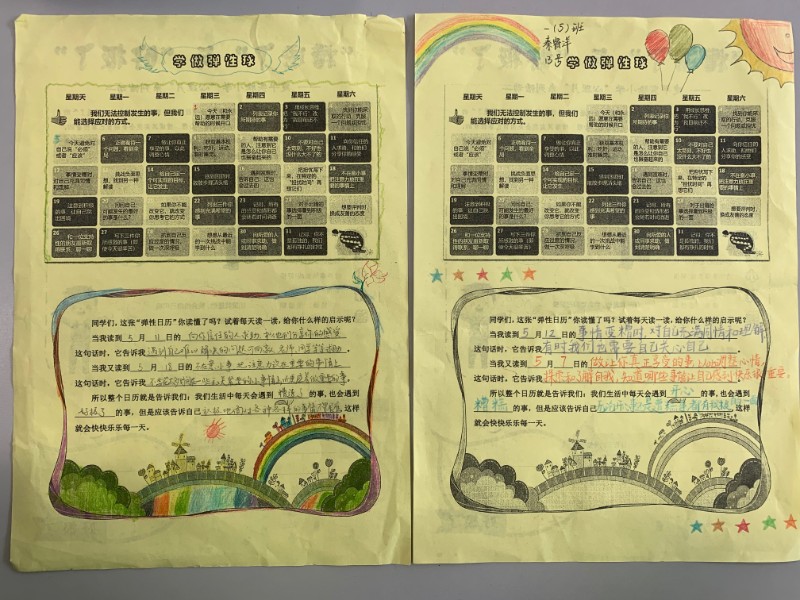

实践二:读懂日历,学会积极暗示

积极的自我暗示很重要,人需要不断地自我激励和自我暗示才能最大限度地发挥潜能。

任务单上设计了一张为期一个月的“弹性日历”。每天对应了一条积极心理暗示,让学生照着日历每天对自己进行积极的心理暗示。按照“弹性日历”上每天的积极暗示,经过一个月的换个角度思考问题,能调整好情绪,安慰到身边的朋友多发现“好极了”的积极情绪。让学生明白生活就像这个弹性日历一样,有起伏,有波澜,总会遇到开心或烦恼的事情,只要学会调节,学会面对,学会展望明天,就能像我们的校训一样——快快乐乐每一天。

通过本次心理微课及系列活动,学生认识到了每个人都有自己的看法和意见,学会尊重他人;同时运用“换角度思考”的方法,发掘到中的积极因素,调整情绪,建立相互理解的良好人际关系。

就像王校长所说的,将“糟透了”的事情变成“好极了”,要靠我们坚强的内心以及乐观的心态。一个乐观的人总会以积极的心态面对生活中的每一个问题,快乐地度过每一天的美好时光。作为学生,我们在生活学习中一定要保持乐观的心态,因为一个乐观开朗的人不仅可以使自己开心,更能让周围的人感到快乐。

本次“心理月”系列活动,结合小学生的事迹,以强自律品质,能调整情绪为抓手,提高学生的心理品质和情绪管理能力,让每个学生成为情绪的主人,让每个学生拥有坚强的意志品格和能思慧辩的心智。

供稿:张雯婷